Paul Hub - geboren 1889, gemustert 1914, gefallen 1918: Ein württembergischer Lebenslauf aus der Zeit des Ersten Weltkriegs.

Stuttgart - „Heute Abend Abmarsch, lebe wohl!“, telegrafiert Paul Hub am 11. Oktober 1914 an seine Verlobte. Die Zeit ist knapp, der Abschied kurz und bündig, denn die Welt ist in Aufruhr: Anfang August ist der Krieg ausgebrochen, und Millionen Soldaten strömen an die Front. Alle im Glauben, im Recht und an Weihnachten wieder zu Hause zu sein. Auch der 24-Jährige aus Stetten im Remstal hat sich freiwillig gemeldet, „ein paar Tage später hätten sie mich sowieso geholt“. Nach der Grundausbildung auf dem Münsinger Truppenübungsplatz geht es mit dem Württembergischen Reserve-Infanterie-Regiment 247 nach Belgien. Die Neugier ist groß: „Gestern Nacht durchfuhren wir Namur, sahen aber nur wenig, schade! Außer ausgebrannten Häusern und Ortschaften sahen wir nur wenig vom Krieg.“

Doch schon drei Wochen später – die erste Flandernschlacht ist in vollem Gange – hat Paul genug gesehen. „Es sind traurige Tage, die ich in letzter Zeit durchlebte, und keine Worte können die Bilder beschreiben, die ich jeden Tag sehe. Jeden Tag wird der Kampf härter und man sieht immer noch kein Ende. Unser Blut fließt in Strömen“, notiert er in seinem Tagebuch. Der deutsche Vormarsch ist zum Stehen gekommen, aus dem „Ausflug nach Paris“ ein mörderischer Stellungskrieg geworden, in dem Männer wie Paul zu Tausenden verheizt werden. „Gestern zählte das I. und II. Bataillon noch 250 bis 300 Mann, also auf mehr als die Hälfte reduziert. Heute werden nur noch wenige meiner Kameraden unverwundet draußen stehen.“ Den Daheimgebliebenen würden die Augen übergehen, wenn sie von den Verlusten des Regiments wüssten. „Ich hätte mir den Krieg nicht so vorgestellt.“

Paul dient im Fernsprechtrupp und verlegt Telefonleitungen – keine Aufgabe für Drückeberger, wie er schnell merkt, dem Artilleriefeuer ist er schutzlos ausgeliefert. „Wir haben es mit unsichtbaren Gegnern zu tun.“ In den Pausen berichtet er den Lieben daheim von den Schlachtfeldern: „Maria, da sieht’s grausig aus. Freund und Feind liegen nebeneinander, manche mit friedlichen Gesichtszügen, als wären sie stolz, fürs Vaterland gefallen zu sein, manchen sieht man an, wie sie mit ihrer letzten Kraft sich gegen den Tod gewehrt haben. Manche haben noch die Hand erhoben, wie zum Schutze gegen feindliche Kugeln.“

Fast nüchtern beschreibt er das Grauen – „Zu welcher Leiche die umherliegenden Gehirnmassen gehörten, konnte man nicht mehr feststellen“ –, erzählt vom Alltag der Materialschlachten – „Meinen Unterstand teile ich mit 16 Leuten. Acht Pritschen für je zwei Mann sind aufgestellt. Mich nimmt es wunder, dass da noch so viele Ratten Platz haben“ – und zeigt, wie das Unvorstellbare Alltag wird: „Wie hat es mich mitgenommen, als ich die ersten brennenden Häuser, die ersten Verwundeten und Toten gesehen habe! Daran gewöhnt man sich aber und sieht mit der Zeit die grässlichsten Zerstörungen als etwas ganz Selbstverständliches an.“

Über die gegenüberliegenden schottischen Regimenter schreibt er: „Sie tragen anstatt Hosen einen ganz kurzen, nur über den halben Oberschenkel reichenden warmen Rock. Mich wundert, dass die Kerle nicht an den Schenkeln oder dem ,Bobo‘ frieren – denn Unterhosen tragen sie nicht.“

Weihnachten 1914 liegt Paul noch immer vor Ypern

Auch für die gegnerischen Gräben hat er nur ein Kopfschütteln übrig: „Wo die Kerle schlafen, ist mir ein Rätsel. Entweder wurden sie jeden Tag abgelöst, oder waren sie zu faul, welche zu bauen. Ha, wenn die Franzosen wüssten, dass wir unsere Gräben mit dem Besen behandelten, na, die würden gucken.“ Kehrwoche im Schützengraben, doch jeder Zentimeter, den sich die Soldaten tiefer in den Boden eingraben, kann beim nächsten Trommelfeuer über Leben und Tod entscheiden. Auf Schlachtfeldern, die aussehen „wie die Schwäbische Alb im Winter“, nur ohne Schnee.

„Lange kann das entsetzliche Morden nicht mehr dauern“, notiert Paul Ende November, doch seine Hoffnung erfüllt sich nicht. Weihnachten 1914 liegt er immer noch vor Ypern, ein Ende des Kriegs ist nicht in Sicht. Paul ist inzwischen wegen Tapferkeit vor dem Feind mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden. Mit Tollkühnheit habe das nichts zu tun, schreibt er seinem Bruder Robert. Sich blindlings in die Gefahr zu stürzen habe keinen Sinn: „Fürchten tu ich mich allerdings vor nichts. Wenn’s nur so kracht, ich gehe ruhig meiner Wege. Dafür bin ich beim Fernsprechtrupp bekannt.“ Doch die Sehnsucht nach der Heimat wächst. „Wenn ich an Euch und meine Maria denke, möchte ich gerne wieder gesund heimkehren. Wenn man so jung und lebenslustig ist wie ich, winkt die Zukunft und das Leben ist noch goldig.“

Nach seiner Beförderung zum Unteroffizier wird er der kämpfenden Truppe zugeteilt. „Ich will ein ganzer Soldat, kein Halbsoldat sein“, schreibt er Robert. Seine Verlobte hat er zuvor wissen lassen, dass ihre „wohlgemeinte Mahnung, nicht zu weit vorzugehen“, oft nicht zu befolgen sei. Doch die Kräfte schwinden. „Mit der Zeit nimmt mich das Feld-Höhlen- und Zigeunerleben eben doch mit. Die Kraft, die ich einst besaß, habe ich nicht mehr, ich merk’s an meinen müden Knochen. Und doch dürfen wir nicht müde werden, sondern müssen aushalten bis zum letzten Atemzug. Wir müssen siegen“, beschwört er Robert.

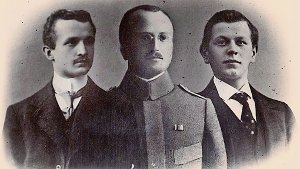

Robert steht inzwischen an der Ostfront. Genau wie Otto, der jüngere Bruder der beiden. „Die Tränen kommen mir in die Augen, wenn ich an den Verlust des einen oder anderen nur denke“, notiert Paul im März 1915, zu diesem Zeitpunkt ist Otto bereits tot. Gefallen vor Warschau durch Kopfschuss. „Ein Trost ist es mir für Otto, dass er wenigstens keine Schmerzen ausstehen musste. Tod durch Kopfschuss ist für einen Soldaten ein schönes Ende. Aber was hilft dieser Trost. Der Schmerz bleibt“, schreibt Paul. Roberts Antwort ist noch deutlicher. „Ich habe alle Lust verloren. Gäbe es doch Frieden, des Jammers wäre wahrlich genug“, schreibt er aus den Karpaten. Wenige Wochen später fällt auch er bei einem Sturmangriff.

Von Roberts Tod erfährt Paul während eines Lazarettaufenthalts, den er einem Durchschuss verdankt. „Und bei all dem Schmerz soll man auch noch zuversichtlich und guter Hoffnung sein. Maria, noch ein Opfer, dann begrabe Deine Liebe“, schreibt er. Aber er wolle nicht weiter jammern und „Warum?“ fragen. „Im Kriege verlernt man das, es führt zu keinem Ziel. Des Allmächtigen Wille war es. Er wird die Wunden, die der Krieg uns schlägt, wieder zu heilen wissen.“

Das Sterben in Flandern und die Hölle von Verdun

Hunderttausende sind bereits gefallen, doch die großen Materialschlachten stehen noch bevor. Die Verlustlisten werden länger, die Sorgen größer. „Schatz, Du schreibst zur Zeit wieder Briefe voll Angst und Qual. Weißt Du denn nicht, dass es uns brillant geht?“, tadelt er seine Verlobte im April 1917. „Wenn irgendwo an der Westfront gekämpft wird, so ist noch lange nicht gesagt, dass wir immer dabei sein müssen.“ Doch Pauls Regiment ist im Laufe der Jahre praktisch überall dabei. Er erlebt das massenhafte Sterben in Flandern, die Hölle von Verdun und die Schlacht an der Somme, bei der innerhalb weniger Monate eine Million Soldaten von Granaten zerfetzt, von MG-Feuer dahingerafft und von Bajonetten aufgeschlitzt werden. „Herr Gott, was sind in diesem Kriege ein, was sind tausend Menschenleben?“, schreibt Paul – und kämpft weiter.

Nach dem Zusammenbruch Russlands soll im Frühjahr 1918 im Westen die Entscheidung fallen. Die Hoffnung ist groß, und anfangs ist der Vormarsch kaum aufzuhalten. „Wenn die Engländer keine Ortsbezeichnung angebracht hätten, hätten wir nichts von Dörfern gemerkt“, schreibt Paul über das dem Erdboden gleichgemachte Schlachtfeld. „Wir sind voll Zuversicht.“ Doch auf eine Offensive folgt die nächste, das Heer blutet aus. Auch Paul ist des Siegens bald müde. „Bald sind es vier Jahre, dass ich heimatlos bin, von einem Quartier ins andere ziehe, von einem Loch ins andere schlüpfe. Oft dreckig, verlaust, wochenlang dieselbe Wäsche auf dem Leib, oft zum Umsinken müde, oft vor Langeweile nicht wissend was tun. Du kannst Dir denken, wie oft ich mich nach einem geordneten Familienleben sehne“, schreibt er im April an seine Verlobte, die er Anfang Juni heiratet. Danach geht es wieder an die Somme. Nach dem Scheitern der Kaiseroffensive wird jeder Mann gebraucht. Franzosen, Engländer und Amerikaner greifen pausenlos an. Die deutschen Verluste sind verheerend. „Mit den paar Männiken, die noch da sind, ist nichts mehr anzufangen“, notiert Paul am 16. August 1918. Zwei Wochen später wird das völlig aufgeriebene Regiment aufgelöst. Mit 3000 Mann waren sie ausgezogen, am Ende kehren acht Offiziere und 88 Mann zurück.

Der Leutnant der Reserve, Paul Hub, ist nicht unter ihnen. „Ich habe Euch diesmal nicht viel Neues zu berichten“, schreibt er am 20. August an seine Eltern. „Unser Wunsch, abgelöst zu werden, scheint sich noch nicht zu erfüllen. Und doch wären wir alle so ruhebedürftig.“ Als seine zusammengeschossene Kompanie vier Tage später schließlich abgelöst wird, schlägt eine Granate zwischen den Soldaten ein. Paul ist sofort tot. „Er wurde wahrscheinlich in aller Eile bei Maricourt beerdigt. Nach dem Kriege wurde er auf dem deutschen Soldatenfriedhof Rancourt bei Peronne umgebettet“, schreibt sein Bruder Alfred, der damals noch zu jung für den Krieg ist. Alfred ist der letzte Sohn der Familie Hub aus Stetten. Zwanzig Jahre später wird auch er seinen Tornister schnüren, um gen Frankreich zu ziehen.

Wissen Sie noch, was Ihre Groß- oder Urgroßeltern über den Krieg erzählten? Wir sind gespannt auf Ihre Erinnerungen, Fotos oder Briefe. Einfach unter dem Stichwort „Weltkrieg“ an erinnerung@stn.zgs.de oder Stuttgarter Nachrichten, Plieninger Straße 150, 70567 Stuttgart, schicken.