Aus den extrem seltenen spontanen Heilungen könnten Forscher vieles lernen. Experten fordern deshalb eine systematische Erfassung solcher Fälle.

Emmendingen - Im Sommer 2014 war Stefanie Gleising am Ende. Viereinhalb Jahre nach der Diagnose Brustkrebs hatte die hessische Psychologin so ziemlich alles durchlebt und durchlitten, was jemandem in dieser Situation passieren kann. Operationen, Bestrahlung und Chemotherapien, einfühlsame und grobe Ärzte, Medikamentenunverträglichkeiten, Metastasen in Wirbelsäule, Becken und Gehirn, die Einstellung der schulmedizinischen Behandlung und zwischendurch immer wieder Versuche, mithilfe von Therapeuten und Heilern jeglicher Art die Krankheit zu besiegen.

Am Ende, als sie nicht mehr gehen und kaum noch sprechen konnte und stark abgemagert war, entschied sie sich, zum Sterben in ein Hospiz zu gehen, um ihre Familie nicht länger zu überfordern. Aber die Frau, der man nur noch wenige Tage Lebenserwartung zugeschrieben hatte, starb nicht. Von Tag zu Tag ging es ihr besser, bis sie das Hospiz nach sechs Wochen praktisch gesund wieder verlassen konnte.

Spontanremission nennen Mediziner eine überraschende Besserung, der keine Behandlung vorausgegangen ist oder zumindest keine, der man einen solchen Effekt zugetraut hätte. Wie häufig es dazu kommt, ist unklar. Während die Selbstheilungskräfte des Körpers bei vielen leichteren Erkrankungen eine große Rolle spielen, werden sie bei Krebs extrem selten beobachtet. Oft wird von etwa einem Fall unter 100 000 Erkrankten ausgegangen.

Es kommt auf die Art des Tumors an

Herbert Kappauf, bis Anfang des Jahres niedergelassener Onkologe in Starnberg bei München und seit Jahrzehnten einer der wenigen Spontanremissions-Experten im deutschsprachigen Raum, betont, dass es dabei auf die Art des Tumors ankomme. So beziffert er die Wahrscheinlichkeit eines solchen Falls bei Darmkrebs eher auf einen unter einer Million, während sie bei einem Nierenzellkarzinom ein Prozent und mehr der Patienten betreffen könne. Nach einer gängigen Definition rechnet man auch vorübergehende, mindestens vier Wochen andauernde, deutliche Besserungen zu den Spontanremissionen. Kappauf schätzt deshalb, dass es sich nur etwa bei zehn Prozent aller Fälle um dauerhafte Heilungen handelt.

Der Nutzen, den die ungewöhnlichen Fallgeschichten für Krebspatienten haben, besteht nicht nur in der Hoffnung, selbst eine Ausnahmeheilung zu erleben. Das größte Potenzial der unerwartet positiven Verläufe liegt darin, dass das Aufspüren der Heilungsprozesse helfen könnte, neue Therapien zu entwickeln. In den letzten 150 Jahren haben deshalb immer wieder einzelne Mediziner solche Fälle, über die verstreut in der Fachliteratur berichtet wird, systematisch zusammengestellt.

Leicht war das nicht, denn mit wenigen Ausnahmen zogen es die führenden Vertreter des Faches vor, die „statistischen Ausreißer“ zu ignorieren oder anzuzweifeln. Wenn es zu einer eigentlich unvorstellbaren Heilung gekommen sei, müsse es sich wohl um eine falsch diagnostizierte, leichtere Erkrankung gehandelt haben, hieß es meist. Inzwischen sind die diagnostischen Möglichkeiten so verfeinert, dass die Fakten solcher Fälle praktisch unbestreitbar sind. Die meisten Forscher machen aber immer noch einen Bogen um das Phänomen – schon weil Recherchen nach mutmaßlich unerwartbaren Besserungen auch zu vielen Heilern unterschiedlicher Qualifikation führen, die auf den ersten Blick nicht das ideale wissenschaftliche Umfeld bilden.

Ein Schmerzmittel könnte die Wende gebracht haben

Stefanie Gleising glaubt, dass fast alles, was sie unternommen hat, um den Krebs loszuwerden, einen positiven Beitrag geleistet haben könnte. Inzwischen gibt es auch eine Vermutung dazu, was letzten Endes die Wende gebracht hat: Im Hospiz steht die Schmerzbehandlung im Vordergrund, und dazu bekam sie ein ähnliches Opioid wie den Drogenersatzstoff D,L-Methadon, der Krebszellen zerstören kann, wenn diese viele Opioid-Rezeptoren haben. Die an der Uni Ulm forschende Chemikerin Ulrike Friesen stieß durch Zufall auf diesen Effekt und arbeitet seither daran, den Stoff genauer zu untersuchen.

Bevor das Mittel als reguläres Krebsmedikament eingesetzt werden darf, muss die in vielen Einzelfällen beobachtete Wirkung aber in klinischen Studien bestätigt werden. Gleising nimmt inzwischen regelmäßig Methadon, wie sie bei einer Lesung berichtete. Als sie das Mittel zwischendurch einmal abgesetzt habe, seien ihre Tumormarker wieder angestiegen. Die Frage, wie es Krebszellen gelingt, sich durchzusetzen, steht bei vielen Forschungsansätzen im Vordergrund. Denn defekte, potenziell wuchernde Zellen gibt es auch bei Gesunden – nur werden sie dort vom körpereigenen Abwehrsystem zerstört. An Spontanremissionen ließe sich studieren, wie das selbst im Krisenfall noch funktionieren kann.

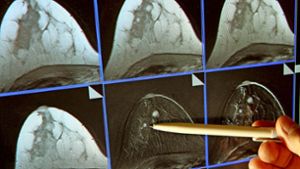

Generell seien die unerwarteten Besserungen ein sehr heterogenes Phänomen, betont Kappauf, schließlich gebe es nicht nur einen Krebs, sondern zweihundert verschiedene Krankheiten, die unter diesem Begriff zusammengefasst werden. Zu den wichtigsten Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen, zählt er neben dem Immunsystem die Anti-Angiogenese, also die Hemmung der für das Tumorwachstum nötigen Neubildung von Blutgefäßen. Die körpereigene Blockade der Angiogenese kann etwa durch Operationen wieder aktiviert werden, so dass sich auch nicht entfernte Reste eines Tumors zurückbilden.

Welche Rolle spielt die Einstellung des Patienten?

In einigen Ratgebern und Berichten von Patienten, die eine lebensbedrohliche Krebserkrankung überstanden haben, wird die Rolle der richtigen Einstellung betont – als hätten es Patienten vor allem selbst in der Hand, die Voraussetzungen für die Heilung zu schaffen. Herbert Kappauf, der auch Psychotherapeut ist, widerspricht dieser Ansicht in seinem Buch „Wunder sind möglich“.

Unstrittig ist, dass Patienten von der Auseinandersetzung mit der Krankheit, ihren Lebenszielen und der Möglichkeit ihres Todes profitieren können. Andere versuchen stattdessen, die hohe Wahrscheinlichkeit ihres baldigen Todes dadurch zu verringern, dass sie den Gedanken nicht an sich heranlassen – etwa, indem sie sich weigern, ein Testament zu machen. Ein solches „magisches Denken“, das den Angehörigen zusätzliche Belastungen aufbürde, hält Kappauf nicht für hilfreich. „Diese Haltung erhöht auch nicht die Wahrscheinlichkeit einer Spontanremission“, sagt der Krebsspezialist.

Experten fordern ein Register

Forschung Um unerwartete Besserungen bei Krebspatienten wissenschaftlich nutzbar zu machen, fordern der Starnberger Onkologe Herbert Kappauf und andere Experten ein Register, in dem diese Fälle nach vergleichbaren Kriterien detailliert erfasst werden.

Immuntherapie Kappauf wünscht sich eine systematische Untersuchung relativ häufig vorkommender Spontanremissionsfälle etwa bei Hautkrebs oder Nierenzellkarzinomen. Diese Tumorarten reagierten auch besonders gut auf eine Immuntherapie, sagt der Mediziner. Daher sei es denkbar, dass die Antikörper, die man dabei einsetze, „unter bestimmten Umständen auch spontan auftreten können“.

Überlebensdauer Kappauf plädiert zudem dafür, auch jene Fälle genauer zu untersuchen, in denen die Kranken deutlich länger leben, als zu erwarten gewesen wäre. Für Analysen des Tumorgewebes stünden heute molekulargenetische Methoden zur Verfügung, die es noch vor fünf Jahren nicht gab.

Bücher zum Thema Stefanie Gleising: Meine wunderbare Heilung. Die Geschichte einer Spontanheilung von Krebs. Herder-Verlag, 19,99 Euro. Herbert Kappauf: Wunder sind möglich. Kreuz-Verlag, 2011. E-Book, 12,99 Euro.